◇ 오매, 단풍 들것네 ◇

"오매*, 단풍 들것네."

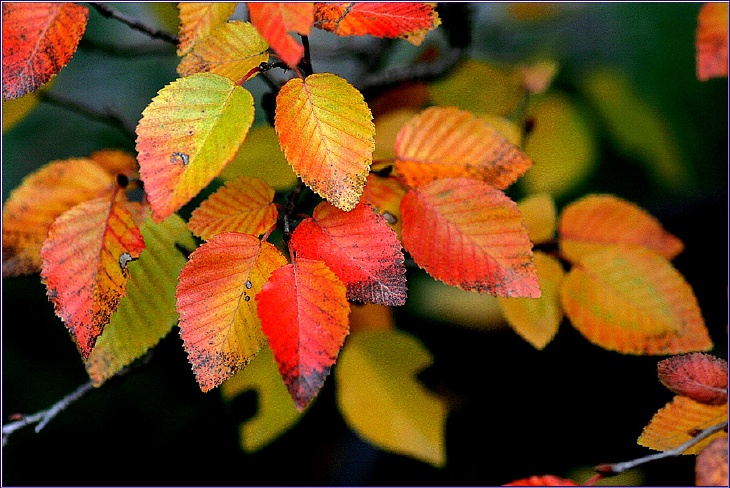

장광*에 골 붉은 감잎 날아오아

누이는 놀란 듯이 치어다보며

"오매, 단풍 들것네."

추석이 내일모레 기둘리니*

바람이 자지어서* 걱정이리

누이의 마음아 나를 보아라.

"오매, 단풍 들것네."

* 오매 : '어머나'의 전라도 사투리.

* 장광 : 장독대.

* 기둘리니 :'기다리니'의 전라도 사투리.

* 자지어서 :'잦아서, 빠르고 빈번하여'의 전라도 사투리.

<감상>

구수한 전라도 사투리가 듬뿍 배어 있는

이 시의 감상 초점은 '골 붉은 감잎'을 바라보는

'누이'와 시적 화자의 태도에 있다.

즉, '오매, 단풍 들것네'라며 소리치는

두 사람의 탄성이 어떤 의미를 갖고 있으며,

또 어떻게 다른지에 관심을 두고

작품을 파악해야 한다.

세월 가는 줄 모르고 정신 없이 일상사에만

매달렸던 '누이'는 어느 날 장독대에 오르다

바람결에 날아온 '붉은 감잎'을 보고는

가을이 왔음에 깜짝 놀라 '오매, 단풍 들것네'

라고 소리지른다.

그 놀라움이 누이의 얼굴을 붉히고

마음까지 붉힌다.

그러므로 '단풍 들것네'란 감탄은

'감잎'에 단풍이 드는 것이 아니라,

누이의 마음에 단풍이 든다는 의미로

보아야 한다.

그러나 가을을 발견한 놀라움과 기쁨도

잠시일 뿐, 누이는 성큼 다가온 추석과

겨울이 걱정스럽기만 하다.

추석상도 차려야 하고 월동 준비도 해야 하는

누이로서는 단풍과 함께 찾아온 가을이

조금도 즐겁지 않다.

누이의 이런 모습을 바라보는 화자는

누이가 왜 '오매, 단풍 들것네'라고

소리쳤는지, 누이의 얼굴과 마음이 왜

붉어졌는지 모두 알고 있다.

그렇기 때문에 둘째 연의 1·2행은

누이의 걱정을 헤아린 화자가 누이를

대신해서 누이가 외치는 탄성을

설명하고 있는 것으로 볼 수 있다.

그리고는 '누이의 마음아 나를 보아라.'

며 소리지른다.

호칭의 대상이 '누이'가 아닌 '누이의 마음'으로

나타난 것은 바로 첫 연의 '오매, 단풍 들것네'의

주체가 갈잎이 아니라 누이의 마음임을

알게 해 주는 것이다.

따라서 화자가 소리친 '오매, 단풍 들것네'의

주체도 화자 자신의 마음이 된다. 다시 말해,

누이의 마음이 화자에게 전이됨으로써

누이의 걱정이 화자의 걱정과 하나가 되는

일체화를 이루게 된다.

결국 '누이'의 마음을 단풍 들게 한 것은

'감잎'이었지만, '나'의 마음을 단풍 들게

하는 것은 '누이'가 되는 것이다.

첫 연이 누이가 자연을 통해서 느끼는

생활인의 마음을 표현했다면,

둘째 연은 화자는 누이에 대해 느끼는

인간적인 감동의 마음을 보여준 것이다

또한 '오매, 단풍 들것네'라는 감탄은

첫 번째 것이 누이가 가을이 왔음을 알고

반가워하는 의미이라면,

두 번째 것은 누이가 가을로 인해 갖게 된

걱정스러워하는 마음을 담고 있으며,

세 번째 것은 화자인 동생이

누이의 입장을 이해하고 공감하는

의미라 할 수 있다.

[시:김영랑/발췌-태학사:양승국,양승준 공저,한국현대시 400선]

[향 수]

넓은 벌 동쪽 끝으로 옛 이야기 지줄대는 실개천이 휘돌아 나가고

얼룩백이 황소가 해설피 금빛 게으른 울음을 우는 곳

그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야

질화로에 재가 식어지면 비인밭에 밤바람 소리 말을 달리고

엷은 졸음에 겨운 늙으신 아버지가 짚벼개를 돋아 고이 시는곳

그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야

흙에서 자란 내마음 파란 하늘빛이 그리워

함부로 쏜 화살을 찾으러 풀섶이슬에 함추름 휘적시던 곳

그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야

전설바다에 춤추는 밤 물결 같은 검은 귀밑머리 날리는

어린 누이와 아무렇지도 않고 예쁠것도 없는

사철 발벗은 아내가 따가운 햇살을 등에지고 이삭 줍던 곳

그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야

하늘에는 성근별 알 수도 없는 모래성으로 발을 옮기고,

서리 까마귀 우지짖고 지나가는 초라한 지붕 흐릿한 불빛에

돌아앉아 도란도란 거리는 곳 그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야 !

[시:정지용/곡:김희갑/노래:박인수-이동원]

[향 수]

넓은 벌 동쪽 끝으로 옛 이야기 지줄대는 실개천이 휘돌아 나가고

얼룩백이 황소가 해설피 금빛 게으른 울음을 우는 곳

그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야

질화로에 재가 식어지면 비인밭에 밤바람 소리 말을 달리고

엷은 졸음에 겨운 늙으신 아버지가 짚벼개를 돋아 고이 시는곳

그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야

흙에서 자란 내마음 파란 하늘빛이 그리워

함부로 쏜 화살을 찾으러 풀섶이슬에 함추름 휘적시던 곳

그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야

전설바다에 춤추는 밤 물결 같은 검은 귀밑머리 날리는

어린 누이와 아무렇지도 않고 예쁠것도 없는

사철 발벗은 아내가 따가운 햇살을 등에지고 이삭 줍던 곳

그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야

하늘에는 성근별 알 수도 없는 모래성으로 발을 옮기고,

서리 까마귀 우지짖고 지나가는 초라한 지붕 흐릿한 불빛에

돌아앉아 도란도란 거리는 곳 그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야 !

[시:정지용/곡:김희갑/노래:박인수-이동원]

정지용(鄭芝溶)..1903~

시인.충북 옥천 출신.일본 도시샤 대학 영문학 졸업

휘문 재학중 동인지 <요람>에 <향수>등 명시 발표

30년 <시문학>에 참여하여 <초수>등 감각적인 詩 발표

이상(李箱)을 발굴하고,박목월.조지훈.박두진등 등단 시킴

시를 "언어의 예술" 이라는 관점에서 파악하여 현대사에

새로운 지평을 열었다

<정지용 시집>,<백록담>외에 <문학 독본>등 저서

시인 정지용의 문학적 업적

그의 시적 경향은 이미지 계열의 사물시로 그의 시를 통해

한반도의 산하를 느낄 수 있다

그는 한국인이 오랫동안 가슴 속에 간직해 온 태도 -

자연과 타인에 대한 친밀, 끝없는 갈망 속에 자리 잡은

진리의 인식, 쾌활한 유머와 순진한 경탄, 간접적이고 모호한 경향

평범함 에서 나오는 아름다움을 표현했다

또한 감정의 절제, 반휴머니즘에의 지향과 더불어 신선한

토착어 활용(섬세하고 독특한 언어 구사), 그리고 그 기저에

깔려 있는 "무욕의 철학"을 특색으로 하고 있다

1930년대 전후에 있어 한국 현대시를 "언어의 예술"이라는

자각으로 끌어올린 그의 공적은 한국현대시의 신 경지를 열었고

한국시사에서는 지대한 것이다

| |

|